JR岩国駅から錦帯橋へ向かう

岩国駅前のバス乗り場1番バス停から錦帯橋まで所要時間は約20分。おおむね10分~15分毎に運行しています。

日本を代表する木造橋・錦帯橋

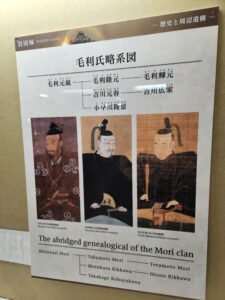

1673年、岩国第三代藩主の吉川広嘉が錦帯橋を架けましたが、残念ながらすぐに流失しました。しかし、改良を加えて翌年再建された錦帯橋は、1950年9月のキジア台風による洪水で流失するまで276年の間、架け替えを繰り返しながら威容を保ちました。流失後、鉄筋コンクリートで再建という意見もありましたが、市民の強い要望により、1953年に再度、木造の錦帯橋として再建されました。創建当時は「錦帯橋」という名は付いていませんでした。「大橋」と呼ばれることが多く、吉川広嘉が幕府から名前の記載を求められた際にも「岩国大橋」と書いたと言われています。「錦帯橋」という呼び名が広まったのは、1772年~1780年頃(安永年間)で、公式名称に認定されたのは、明治維新後のことです。2024年12月から25年3月中旬にかけて老朽調査及び保全工事を実施中。

岩国城ロープウェー

岩国城のある城山の山頂駅と吉香公園前の山麓駅間を結んでいる。山頂駅からは錦帯橋や岩国市内を一望でき、晴れた日には瀬戸内海まで望めます。

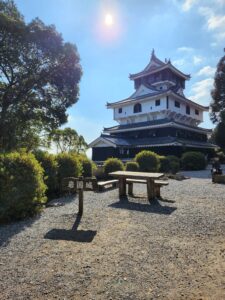

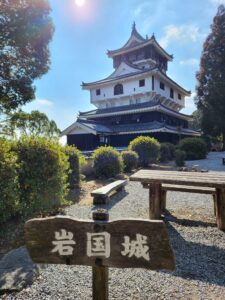

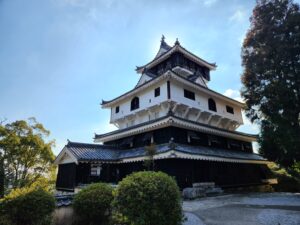

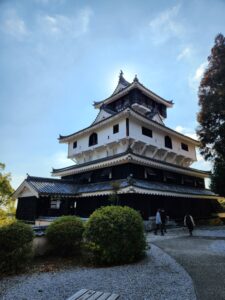

岩国城

初代岩国藩主吉川広家(きっかわひろいえ)によって1608年(慶長13年)に造られた山城で、眼下を流れる錦川を天然の外堀にし、標高約200メートルの城山に位置していました。三層四階の桃山風南蛮作りでしたが、築城後7年で一国一城令により取り壊されました。現在の天守は、1962年(昭和37年)に再建されたものです。

ひかりレールスター

JR西日本は1988年から0系新幹線を改造した「ウエストひかり」を運行しました。しかし0系では高速化や近代化に限界があり、「後継」として導入されたのが700系7000番台「ひかりレールスター」です。運行開始早々に「レールスターは満席、のぞみはガラガラ」というのが常態化していた話は有名で、文字通り「山陽新幹線の看板列車」でした。九州新幹線が開業した2011年以降は徐々に「ひかり」運用が減少し、現在は山陽新幹線内の「こだま」がメインの活躍の場となっています。

「サルーンシート(4~8号車:普通指定席)

指定席は、「ウエストひかり」から引き続いて2+2配置を採用。新幹線で2+2配置といえばグリーン車と同じ配置であり、車内の雰囲気はゆったりとしています。